DGL-Jahrestagung

―

―

―

40. DGL- Jahrestagung 2025

Goethe-Universität Frankfurt,

8.–12. September 2025

Wasser als Ressource und Gewässer als Ökosystem

–

vom Konflikt zur Synergie

Themenschwerpunkte

Das Organisationskomitee schlägt nachfolgend genannte allgemeine Themenschwerpunkte vor, zu denen Vorträge oder Poster sehr willkommen sind. Tagungsbeiträge zu den allgemeinen Themen sind in deutscher oder englischer Sprache möglich. Da immer mehr wissenschaftliche Institutionen und Arbeitsgruppen international zusammengesetzt sind und Anmeldungen aus dem Ausland sehr erwünscht sind, werden Sessions, Plenarvorträge und Einzelvorträge auch in Englisch stattfinden. Die Ankündigung zu Sessions soll sowohl in deutscher als auch englischer Sprache erfolgen. Auch wenn Deutsch dem Wunsch vieler DGL-Mitglieder entsprechend die dominierende Tagungssprache sein wird, werden die Beiträge in der Programmabfolge so sortiert, dass sich alle TeilnehmerInnen unabhängig von der bevorzugten Sprache willkommen fühlen. Mit englischen Beschriftungen deutschsprachiger Präsentationen kann englischsprachigen Tagungsteilnehmern das Verfolgen der Vorträge erleichtert werden.

Wichtig ist, dass bei der Anmeldung durch die im Abstract gewählte Sprache eindeutig und bindend bekannt gegeben wird, in welcher Sprache ein Vortrag gehalten wird.

Wir freuen uns über das großartige Feedback und die zahlreichen Einreichungen für Special Sessions, die die thematische Vielfalt der DGL widerspiegeln und die Vielzahl dringend zu behandelnder und zu diskutierender Themen verdeutlichen. Umso mehr freuen wir uns, diesen Themen in Frankfurt eine Plattform bieten zu können.

Wie immer ist die Tagung offen für alle interessanten Beiträge, die keinem der genannten Themengebiete zugeordnet werden können. Geben Sie bitte in diesem Fall beim Abstract aussagekräftige Stichwörter an und wählen Sie als Themenbereich „Sonstiges“ aus. Wir werden versuchen, diese Beiträge möglichst sinnvoll im Tagungsprogramm zu verorten.

Plenarvorträge

Wir konnten drei herausragende Redner:innen für spannende Plenarvorträge gewinnen: Prof. Dr. Florian Altermatt (Eawag & Universität Zürich), Prof. Dr. Ralf B. Schäfer (Universität Duisburg-Essen) und Dr. Franziska Tanneberger (Greifswald Moor Centrum & Universität Greifswald).

Wichtiger Programmhinweis

Durch die Verschiebung des Gesellschaftsabends auf Dienstag, findet die Mitgliederversammlung am Mittwoch statt. Die Verleihung des Praxispreises findet am Montag vor dem Get Together statt.

Am Mittwochvormittag tragen wie immer die diesjährigen Preisträger:innen des Schwoerbel-Benndorf-Nachwuchspreises im Plenum ihre Arbeiten vor.

Allgemeine Themen

A 1 Biodiversität und Ökologie aquatischer Lebensgemeinschaften / Diversity and ecology of aquatic communities

(Chairs: Andrea Sundermann & Steffen Pauls)

A 2 Extremereignisse und globaler Wandel / Extreme events and global change

(Chairs: Christiane Zarfl & Sabrina Schiwy)

A 3 Hydrodynamik und Ökologie / Hydrodynamics and ecology

(Chairs: Carina Zittra & Simon Vitecek)

A 4 Mikrobielle Ökologie / Microbial ecology

(Chair: Hans Peter Grossart)

A 5 Multiple Stressoren / Multiple stressors

(Chairs: Daniel Hering & Ralf B. Schäfer)

A 6 Aquatische Nahrungsnetze / Aquatic food webs

(Chair: Ursula Gaedke)

A 7 Stoffflüsse in aquatischen Ökosystemen / Matter fluxes in aquatic communities

(Chair: Dietrich Borchardt)

A 8 Urbane und erheblich veränderte Gewässer / Urban and heavily modified water bodies

(Chair: Sabine Hilt)

A 9 Langzeitmonitoring / Long-term monitoring

(Chair: Sabine Wollrab & Patch Thongthaisong)

A 10 Partizipative Ansätze und Citizen Science / Participatory approaches and citizen science

(Chair: Johanna Kramm)

A11 Sonstiges

Spezielle Themen

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Vortrags- oder Posterbeiträge zu Speziellen Themen einzureichen, die von den DGL-Mitgliedern vorgeschlagen wurden. Tagungsbeiträge zu den speziellen Themen können in deutscher und/oder englischer Sprache erfolgen.

A. Gewässerökologie und Biodiversität

S1: Advancing our understanding of freshwater biodiversity: the ecological relevance of aquatic parasites[EN]Parasites of aquatic organisms have long been neglected in limnological research, despite their crucial role in shaping aquatic ecosystems. They significantly influence population dynamics of their free-living hosts and contribute to energy and biomass flows within ecosystems. On a broader scale, parasites are essential for ecosystem health, functioning, and biodiversity. However, their diversity, evolution, and ecological significance remain largely understudied. This is partly due to their frequent portrayal as either harmful or negligible in many ecology and limnology textbooks, particularly concerning macroinvertebrate health and wildlife conservation. Understanding the occurrence, distribution, and function of aquatic parasites is especially relevant in the context of global biodiversity loss, as parasites may face disproportionately high extinction rates due to their dependence on host species. This special session aims to highlight the ecological significance of freshwater parasites and promote a more integrative approach to studying freshwater ecosystems.We welcome contributions that explore various aspects of aquatic parasitology, including large and small-scale studies on parasite diversity patterns, the description of novel macroinvertebrate parasites, eco-evolutionary dynamics, host-parasite interactions, and the role of parasites in ecosystem functioning. Studies showcasing advancements in DNA-based techniques for analyzing parasite genetic diversity, co-evolutionary patterns, and non-invasive parasite detection are particularly encouraged. Verantwortlich: Kamil Hupało, Bernd Sures S2: Schutz für die Kleinsten – Ökologie und Gefährdung von Oberläufen[DE/EN]Oberläufe gehören zu den ökologisch wertvollsten, aber zugleich am wenigsten beachteten Fließgewässerabschnitten. Sie bilden das Kapillarsystem unserer Gewässerlandschaft und zählen oft zu den letzten weitgehend ungestörten aquatischen Lebensräumen. Aufgrund ihrer geringen Größe und Abgeschiedenheit bleiben sie vielfach von direkten menschlichen Eingriffen verschont. Viele aquatische Organismen, die in Oberläufen leben, weisen hochspezialisierte Anpassungen an diese dynamischen und oft standortspezifischen Umweltbedingungen auf. Typische Oberlauf-Populationen sind meist klein und geografisch isoliert, was sie besonders anfällig für Umweltveränderungen macht. Ein Rückgang dieser Populationen kann zu irreversiblen Verlusten in der Biodiversität führen. Dennoch werden Oberläufe im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bislang nicht systematisch erfasst oder überwacht, sodass ihr tatsächlicher Zustand weitgehend unbekannt bleibt. Oberläufe spielen eine Schlüsselrolle im Stoffhaushalt, im Temperaturregime und in der Bereitstellung von Habitaten für aquatische Organismen. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung geraten sie zunehmend unter Druck – sei es durch veränderte Landnutzung, stoffliche Belastungen oder die Folgen des Klimawandels. Immer häufiger sind sie von Niedrigwasser und Austrocknung betroffen, was ihre empfindlichen Lebensgemeinschaften zusätzlich gefährdet. Diese Special Session soll die ökologische Bedeutung von Oberläufen aufzeigen, ihre typischen Arten und Gemeinschaften thematisieren sowie die Gefährdungen beleuchten, denen sie ausgesetzt sind. Zudem soll diskutiert werden, wie Schutzstrategien verbessert und bestehende Forschungslücken geschlossen werden können, um diese vulnerablen Lebensräume langfristig zu schützen.―Headwaters are among the most ecologically valuable yet least considered stream ecosystems. They form the capillary system of our aquatic landscape and are often among the last largely undisturbed freshwater habitats. Due to their small size and remoteness, they are often spared direct human intervention. Many aquatic organisms inhabiting headwater streams have highly specialized adaptations to these dynamic and often site-specific environmental conditions. Typical headwater populations are usually small and geographically isolated, making them particularly vulnerable to environmental change. A decline in these populations can lead to irreversible biodiversity loss. Despite their ecological significance, headwater regions of streams are not systematically recorded or monitored under the EU Water Framework Directive (WFD), leaving their actual status largely unknown. Headwaters play a key role in nutrient cycling, temperature regulation, and providing habitats for aquatic organisms. However, they are under increasing pressure from land-use changes, pollution, and the impacts of climate change. More frequently, they are affected by low water levels and desiccation, further threatening their sensitive biotic communities. This special session will highlight the ecological importance of headwaters, their characteristic species and communities, and the threats they face. It will also explore ways to improve conservation strategies for these fragile ecosystems and address existing research gaps to ensure the long-term protection of these vulnerable habitats. Verantwortlich: Jonas Jourdan S3: Density-dependent responses of plankton systems and their role for population dynamics[EN]Functional responses (i.e., density-dependent species interactions) and their subsequent numerical responses of plankton populations are drivers of stability, community complexity, and biodiversity. Therefore, integration of functional and numerical responses from experiments into planktonic population models is essential to understanding the effects of anthropogenic changes such as climate change, eutrophication, and pollution on planktonic communities. Such changes may trigger cascading effects up to food webs, alter carbon cycling, and affect biodiversity. Understanding the responses of plankton to environmental change is therefore critical to unraveling the mechanisms that control population stability, community structure, and diversity. In addition, knowledge of these processes is crucial for effective ecosystem management and conservation efforts. While functional and numerical responses have been studied for decades, a gap remains between empirical data and theoretical work. Bridging this gap requires a combination of experimental studies, mathematical modeling, tailored statistics, and field observations to improve our understanding of the complex processes governing planktonic population dynamics. In this session, we aim to explore the role of functional and numerical responses in planktonic systems, emphasizing their importance for population regulation, stability, and resilience. We invite presentations that focus on the different types of responses and how they contribute to explaining changes in populations and communities over time, including empirical, theoretical, and statistical approaches. Responsible: Maria Stockenreiter, Björn C Rall, Lutz Becks S4: The dark side of stream ecology: advancing our understanding of the hyporheic zone role for stream biogeochemistry[DE/EN]Over the past seventy years, research on the hyporheic zone has highlighted its fundamental role in whole-stream dynamics. However, compared to the sediment surface, i.e., the benthic zone, quantitative data on the contribution of the hyporheic zone to essential ecosystem functions is scarce. This is problematic because failing to consider the hyporheic zone's contributions can lead to miscalculations of whole-stream ecosystem rates. Additionally, the hyporheic zone has been shown to respond differently to anthropogenic stressors compared to the benthic zone. Thus, our understanding of the mechanisms through which stressors affect whole-stream functioning might be incomplete. Therefore, it is crucial to advance our understanding of the contribution of the hyporheic zone to whole-stream functioning both in streams under reference conditions and in those exposed to anthropogenic stressors to develop solutions that enhance streams' resilience. Achieving this requires a holistic perspective through interdisciplinary collaboration, bringing together experts from various disciplines. Therefore, this session aims to advance discussions and research on hyporheic zone functioning by addressing key themes, including i) methodological advancements for studying hyporheic processes and their interactions between groundwater and surface water, ii) fundamental ecological and biogeochemical processes, particularly related to nutrient cycling and the fate of trace compounds, and iii) the impact of stressors on benthic and hyporheic functioning. By focusing on these themes, we seek to deepen our understanding of the functional contributions of the hyporheic zone to overall stream processes. Specifically, we aim to highlight its role in nutrient and organic compound attenuation and highlight the diverse ecosystem services it provides. Through this session, we hope to foster interdisciplinary dialogue, bridge methodological gaps, and support future research directions that enhance our ability to manage and protect freshwater ecosystems. Verantwortlich: Julia Pasqualini, Michael Rode, Jörg Lewandowski, Clara Mendoza-Lera S5: Evolutionary processes in aquatic ecosystems[DE/EN]Water bodies are dynamic ecosystems subject to unique selection pressures that shape the evolutionary processes of their biotic communities. Unlike terrestrial habitats, aquatic environments exhibit strong gradients in oxygen availability, flow conditions, temperature fluctuations, and chemical composition – all of which drive adaptive changes in resident organisms. Even neighboring water bodies can differ significantly in their selection pressures due to variations in hydrology, species composition, and local environmental conditions. Additionally, aquatic organisms face increasing anthropogenic stressors. Micropollutants from wastewater treatment plants, pesticide runoff from agricultural areas, and climate change-induced stressors like low water levels and temperature extremes exert immense pressure on aquatic life. These stressors not only impact survival and reproduction but also drive rapid evolutionary responses, potentially altering species interactions, resistance mechanisms, and ecosystem stability. Understanding these evolutionary processes is crucial for improving biomonitoring and environmental change assessments. Adaptation can modify bioindicator responses, influence the detectability of stress effects, and challenge established assessment frameworks. This special session will explore the interplay between natural and anthropogenic selection pressures in aquatic systems, discuss evidence of rapid adaptation, and evaluate the implications for conservation, biomonitoring, and ecosystem management. Verantwortlich: Jonas Jourdan, Steffen Pauls

B. Gewässermanagement, Renaturierung und Schutzmaßnahmen

S6: Auen in Forschung und Praxis[DE]Ökologisch betrachtet bilden Gewässer und ihre Auen eine funktionale Einheit, sowohl in Bezug auf hydromorphologische Prozesse, aber auch im Hinblick auf Stoffflüsse und Nahrungsnetze. In der Forschung und Bewertung werden Gewässer und deren Auen jedoch meist getrennt betrachtet. Gerade für den Erfolg von Renaturierungen im Sinne der Schaffung eigendynamischer und funktional intakter Gewässerabschnitte wäre eine ganzheitliche Betrachtung jedoch von essenzieller Bedeutung. Die Session soll einen Einblick in die teils sehr unterschiedlichen Forschungsansätze in der Auenforschung geben sowie den Nutzen und Wert für die Gewässerforschung und -bewertung erörtern. Im Fokus können dabei morphologische und hydrologische Studien stehen; im Hinblick auf die Biologie sind Fallbeispiele erwünscht, die sich mit den verschiedenen aquatischen und terrestrischen Artengruppen in Auen beschäftigen. Insgesamt soll mit dieser Session ein Forum geboten werden, in dem mögliche Synergieeffekte zwischen Gewässer- und Auenforschung diskutiert werden. Verantwortlich: Kathrin Januschke, Mathias Scholz, Barbara Stammel S7: Ökologische Durchgängigkeit großer Flüsse[DE/EN]Fließgewässer sind natürlicherweise sehr vernetzte Lebensräume mit einer linearen Komponente der Durchgängigkeit entlang des Fließgewässers von der Quelle bis zur Mündung und einer lateralen Komponente mit der Anbindung ihrer Nebengewässer und Auen. Die ungehinderte lineare und laterale Durchgängigkeit für alle aquatischen Organismen sowie die Sediment- und Hydrodynamik sind für eine funktionelle ökologische Durchgängigkeit elementare Bausteine. Der Begriff „Durchgängigkeit“ wird seitens der Wissenschaft, von Behörden und Stakeholdern sehr unterschiedlich verwendet. Häufig wird auf die „Fischdurchgängigkeit“ fokussiert. Mit der aktuellen Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law - Regulation (EU) 2024/1991) wird eine holistischere Definition unter dem Schlagwort der freifließenden Fließgewässer („Free Flowing Rivers“) wieder stärker in den fachlichen und rechtlichen Fokus gerückt. Vor allem an großen Flüssen (> 15 m³ Abfluss), deren vollumfängliche funktionelle ökologische Durchgängigkeit aufgrund verschiedenster Nutzungen nicht oder nur sehr schwer herstellbar ist, werden sehr verschiedene Maßnahmen „zur Herstellung der Durchgängigkeit“ umgesetzt, die vom Bau von Fischwanderhilfen, über die Anbindung von Auen und Nebenarmen zur die Schaffung von Habitaten reichen. Für diese Special Session laden wir Beiträge ein, die das breite Spektrum der ökologischen Durchgängigkeit abdecken, um damit einen Überblick über potenzielle Maßnahmen zur Durchgängigkeit an großen Flüssen zu geben. Dies schließt zum Beispiel Untersuchungen ein mit Fokus auf einzelne Organismengruppen, auf technische Lösungen, auf die ökologische Funktion von Maßnahmen oder auf Erfahrungen des Rückbaus von Querbauwerken („dam removal“). In einer finalen der Zusammen-schau möchten wir mit allen Teilnehmenden eine Abwägung dieser Möglichkeiten diskutieren.―River ecosystems are naturally a highly complex system of interconnected habitats with a linear component of ecological continuity along the watercourse from the source to the estuary and a lateral component with the connection of its tributaries and floodplains. Unimpeded linear and lateral continuity for all aquatic organisms as well as sediment and hydrodynamics are elementary components of functional ecological continuity. The term ‘continuity’ is used very differently by scientists, authorities and stakeholders. The focus is often on ‘fish passability’. With the current Nature Restoration Law (Regulation (EU) 2024/1991), a broader definition under the catchphrase ‘free-flowing rivers’ is moving into the technical and legal focus. Particularly in large rivers (> 15 m³ discharge), where full functional ecological continuity cannot be achieved due to multiple uses, a variety of measures are implemented ‘to establish continuity’, ranging from the construction of fish migration facilities, the connection of floodplains and tributaries to the creation of habitats. For this special session, we are inviting contributions that cover the broad spectrum of ecological continuity in order to provide an overview of potential measures and activities in large rivers. This includes, for example, studies focusing on individual groups of organisms, on technical solutions, on the ecological function of measures, or experiences with the dismantling of transverse structures (‘dam removal’). In a final summary, we would like to discuss these possibilities with all participants. Verantwortlich: Nicole Scheifhacken, Simon Geist S8: What factors contribute to the success of stream restoration efforts, and how do we evaluate success?[DE/EN]Massive Anstrengungen werden unternommen, um durch menschlichen Einfluss gestörte und gestresste Fließgewässer zu renaturieren. Der gängigste Ansatz ist die Wiederherstellung hydromorphologischer Heterogenität mit der inhärenten Annahme, dass damit automatisch eine Wiederherstellung der Artenvielfalt, Ökosystemfunktionalität und -stabilität folgen. Viele Renaturierungsmaßnahmen erreichen diese Ziele aber nicht, weil sie entweder nicht zielgerichtet, schlecht geplant oder umgesetzt sind. Z. T. sind aber auch unsere Werkzeuge zur Messung des Renaturierungserfolgs nicht ausreichend oder angemessen, unabhängig von der Effektivität der ergriffenen Maßnahmen. Wegen der absehbaren Veränderungen z. B. in Wassermenge und -qualität infolge des Klimawandels können historische Referenzzustände auch nicht immer geeignete Renaturierungsziele dienen. In dieser Vortragsreihe wollen wir den Erfolg von Fließgewässerrenaturierungen und dessen Evaluierungsmethoden kritisch und aus verschiedenen Perspektiven diskutieren.―Efforts to restore streams from anthropogenic impact and stressors are widespread. In most cases, the approach is to restore hydromorphological heterogeneity with the assumption that the recovery of biodiversity and ecosystem functioning and enhanced stability follow en suite. Many restoration measures fail because they are either untargeted, poorly designed and implemented. In other cases, our current methods for assessing restoration success are inadequate, regardless of the effectiveness of the measures. Due to the foreseeable changes in e.g. water quantity and water quality as a result of climate change, it no longer seems expedient to use historical conditions as targets for renaturation measures. We invite contributions that critically discuss the success of stream restoration measures, assessment approaches and streams’ resilience to stressor impacts from a variety of different perspectives. Verantwortlich: Patrick Fink, Mario Brauns, Stefan Stoll S9: Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Bewertung von Fließgewässern nach WRRL[DE/EN]Die ökologische Bewertung von Gewässern gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) stellt ein ambitioniertes Projekt des europäischen Gewässerschutzes dar. Sie ist die entscheidende Grundlage für die Maßnahmenplanung in den Mitgliedstaaten. Doch die wissenschaftliche und praktische Anwendung der Bewertungsstandards steht zunehmend vor Herausforderungen, die durch den Klimawandel, veränderte hydrologische Regime, Neobiota sowie konkurrierende Belange des Naturschutzes geprägt sind. Zwei Beispiele: Häufigere Starkregen, Hochwasser und Trockenphasen verändern die physikalisch-chemischen und biologischen Bedingungen von Gewässern teils drastisch. Besonders nicht-perennierende Gewässer sind hiervon betroffen, da sie aufgrund ihrer Dynamik oft außerhalb der etablierten Bewertungsrahmen fallen. In Trockenphasen besteht der Abfluss zudem in vielen Gewässern häufig zu einem überwiegenden Anteil aus gereinigtem Abwasser. Wie können Bewertungsmethoden weiterentwickelt werden, um solchen temporären, aber langfristig zunehmenden Phänomenen gerecht zu werden? Die Rückkehr des Bibers etwa zeigt eindrucksvoll den Erfolg von Naturschutzmaßnahmen, führt jedoch auch zu strukturellen und biologischen Veränderungen in Fließgewässern. Wie können diese in bestehende Bewertungssysteme integriert werden, ohne dabei die ökologischen Zielsetzungen der WRRL zu gefährden? Diese Session soll ein Forum für die Diskussion aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und praxisnaher Ansätze zur Weiterentwicklung der ökologischen Bewertung im Rahmen der WRRL bieten. Anhand von Fallbeispielen sollen Anknüpfungspunkte für die Integration neuer Herausforderungen identifiziert und diskutiert werden. Die Session soll einen Überblick über die drängendsten und aktuellen Herausforderungen bei der WRRL-Bewertung bieten. Verantwortlich: Nina Kaiser, Lisa Schülting S10: Herausforderungen durch den Biber in der Gewässerbewertung und im Management[DE/EN]Die Bestände des Bibers (Castor fiber) haben sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen Deutschlands erholt und Biber besiedeln zunehmend anthropogen geprägte Landschaften. Dies führt zu Herausforderungen in der ökologischen Bewertung nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), im Landschaftsmanagement sowie in der Landwirtschaft und im Naturschutz. Die Session soll einen Überblick über die Auswirkungen des Bibers auf Gewässer, Ökosysteme und menschliches Nutzungsinteresse geben. Neben Fachvorträgen soll eine interaktive Diskussion stattfinden, deren Ergebnisse als gemeinsamer Kommentarartikel in einer deutschsprachigen Fachzeitschrift veröffentlicht werden können, abhängig von der Qualität der Beiträge und der Diskussion. Beispiele für Themen: Ökologische Bewertung nach WRRL (z.B. Auswirkungen auf bioindikatorische Bewertungsverfahren, Veränderungen in der Habitatstruktur und deren Konsequenzen für die Bewertung), Landschaftsmanagement (z.B. Deichmanagement und Hochwasserschutz, Umgang mit veränderten Gewässerverläufen und Sedimentationsprozessen), Landwirt-schaft (z.B. Fraßschäden und Auswirkungen auf Flächennutzung, Überstaute Felder und drainierte Flächen), Naturschutz (z. B. Wechselwirkungen mit anderen geschützten Arten (z.B. Rote-Liste-Arten), Biber als „Schlüsselart“ für die Renaturierung von Feuchtgebieten), Fischdurchgängigkeit (z. B. Hindernis oder natürliche Aufwertung der Gewässervernetzung? Auswirkungen von Biberdämmen auf Fischpopulationen). Die Session endet mit einer moderierten Diskussion zu 2-3 Leitfragen. Ziel ist es, wissenschaftliche und praxisbezogene Perspektiven zusammenzuführen. Je nach Qualität der Diskussion können die Ergebnisse als gemeinsamer Kommentarartikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Zielgruppe: Die Session richtet sich an Personen aus Wissenschaft, Praxis, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Verwaltung und Landwirtschaft. Potentielle Leitfragen: Wie beeinflusst die Ausbreitung des Bibers die Bewertung von Gewässern nach der Wasserrahmenrichtlinie? Welche methodischen Anpassungen sind notwendig, um die Auswirkungen des Bibers in bioindikatorischen Bewertungsverfahren zu berücksichtigen? Welche Strategien und Lösungsansätze gibt es für ein konfliktarmes Management des Bibers in Landwirtschaft und Wasserwirtschaft? Wie lassen sich Schutzmaßnahmen für landwirtschaftliche Flächen mit den ökologischen Vorteilen der Biberaktivitäten in Einklang bringen? Verantwortlich: Nina Kaiser, Carmen Gallas, Ute Hansen S11: Groundwater Ecology in Transition: Challenges, Research, and the Need for Integrated Management[DE/EN]Groundwater is a crucial drinking water resource and a complex ecosystem under increasing pressure from climate change, land use, and pollution. Despite 74% of European groundwater bodies meeting good chemical status, 25% show localized contamination from industry, agriculture, and wastewater discharges. Emerging pollutants like pesticides, antibiotics, pharmaceuticals, and perfluorinated substances (PFAS), along with climate change impacts such as droughts and extreme rainfall, further threaten groundwater quality (inclusive temperature) and quantity – a hazard both for groundwater and groundwater dependent ecosystems (GDEs). Unlike surface water habitats, groundwater ecosystems lack established ecological protection measures, and persistent contaminants remain a challenge due to slower degradation processes. Currently, groundwater is assessed mainly for human health risks, with limited consideration for biodiversity and ecological integrity. As recently pointed out in a letter to Science (Di Lorenzo et al 2024, 10.1126/science.ads8140), the EU’s Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment lacks bio-monitoring provisions, which have long been standard for surface waters. Effect-based tools and integrating biotic indicators, such as microbial activity and invertebrate biomass, alongside abiotic factors like organic matter and nutrient levels, is essential to address multiple stressors affecting groundwater ecosystems. Beyond quality assessment, groundwater use is a growing source of social conflict. Competing demands for irrigation, urban water supply, and industrial needs create tensions, as different stakeholders hold diverging views on acceptable human intervention in ecosystems. These conflicts directly impact policy processes and require integrative management strategies. At the 2025 DGL Conference, our session will explore interdisciplinary research on groundwater and GDEs, linking biodiversity and multiple stressors such as land use, climate change, nutrients and chemical pollution. The session aims to establish a roadmap for coordinated and effective groundwater and GEDs management, ensuring benefits for both society and nature. The session will highlight recent findings from the BMBF-funded LURCH consortium, including the GWTriade and IMOL joint projects, DarCo Biodiversa+ project, and European joint initiatives on sustainable groundwater management. We invite researchers, water managers, and policymakers to discuss innovative assessment methods, ecological protection strategies, and the integration of groundwater ecosystems into future water policies. Verantwortlich: Henner Hollert, Tiziana Di Lorenzo, Hans Jürgen Hahn, Stefanie von Fumetti S12: Ökologische Entwicklung großer Flüsse und ihrer Auen – Erfahrungen, Konzepte und Innovationen aus dem Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ und aus anderen Initiativen[DE]Die großen Flüsse Deutschlands und ihre Auen sind Lebens- und Wirtschaftsadern, deren ökologische Entwicklung und nachhaltige Nutzung essenziell u. a. für Biodiversität, Hochwasser- und Klimaschutz ist. Dies erfordert integrierte Konzepte, die natürliche Prozesse stärken, naturnahe Lebensräume wiederherstellen und gleichzeitig bestehende Nutzungsansprüche berücksichtigen. Ein zentrales Beispiel für diese Bemühungen ist das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“, das gemeinsam vom Bundesverkehrs- und Bundesumweltministerium umgesetzt wird und darauf abzielt, Bundeswasserstraßen und ihre Auen naturnäher zu gestalten. Das Programm setzt gezielt Impulse für Natur- und Gewässerschutz, Hochwasservorsorge sowie nachhaltige Freizeit- und Tourismusnutzung. Es kann als Vorbild für viele weitere Renaturierungsinitiativen an Fließgewässern dienen. Passend zum Motto der diesjährigen DGL-Tagung „Wasser als Ressource und Gewässer als Ökosystem – vom Konflikt zur Synergie“ widmet sich diese Session den Erfahrungen und Herausforderungen bei der ökologischen Entwicklung großer Ströme und ihrer Auen. Ziel ist es, aus bisherigen Projekten zu lernen, best-practice-Ansätze zu teilen, Hemmnisse und Erfolgsfaktoren zu identifizieren sowie innovative Methoden für Planung, Umsetzung und Monitoring solcher Maßnahmen zu diskutieren. Willkommen sind Beiträge zum Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“, aber auch Erfahrungsberichte aus anderen ökologischen Entwicklungsprojekten an größeren Fließgewässern. Besonders gefragt sind Beiträge zu innovativen Planungs- und partizipatorischen Ansätzen sowie zu neuen Technologien für Monitoring und Erfolgskontrollen, etwa in den Bereichen Digitalisierung, Fernerkundung oder eDNA-Analysen. Verantwortlich: Carolin Schmidt-Wygasch, Stephanie Ritz, Markus Weitere S13: Water Conflicts in a Changing World[DE/EN]The global water cycle has been changed profoundly over the last decades and centuries and is in large parts of the world now affected and even dominated by anthropogenic activity. As a result, the frequency and intensity of hydrometeorological extremes such as floods and droughts as well as water pollution are increasing, natural flow regimes, nutrient cycles and habitat integrity are disturbed, with at times dramatic impacts on water and food security, the functioning the water (dependent) infrastructure, environmental and public health, including severe impacts on biodiversity and the functioning of ecosystems. The severities and these changes vary regionally, causing not only hotspots and hot moments of disturbances but also impacting different parts of society differently, causing increased inequality with disproportional impacts on most vulnerable groups. Our resilience to local impacts of global environmental change largely depends on the individual ability to adapt to, mitigate or even remediate the consequences of a drastically changed water cycle. The inequalities in the safe and just access to clean water and impacts of disrupted freshwater ecosystem functions are already sparking conflicts around the world. These are expected to increase due to climate change, land-use alteration, resource overexploitation, people displacement and mass migration.This session invites presentations that address the analysis of drivers and mechanisms of water conflicts from local to global level. We specifically solicit presentations that discuss potential solutions to the complex water challenges underlying the global water crisis, including cases that demonstrate how water solutions across different scales can prevent or mitigate conflict if existing obstacles to their implementation can be overcome. The session therefore aims to showcase how water can act as catalyst to bring people and communities together to co-create collective solutions for sustainable, just and peaceful water futures. Verantwortlich: Stefan Krause, Klement Tockner

C. Stressoren und anthropogene Einflüsse

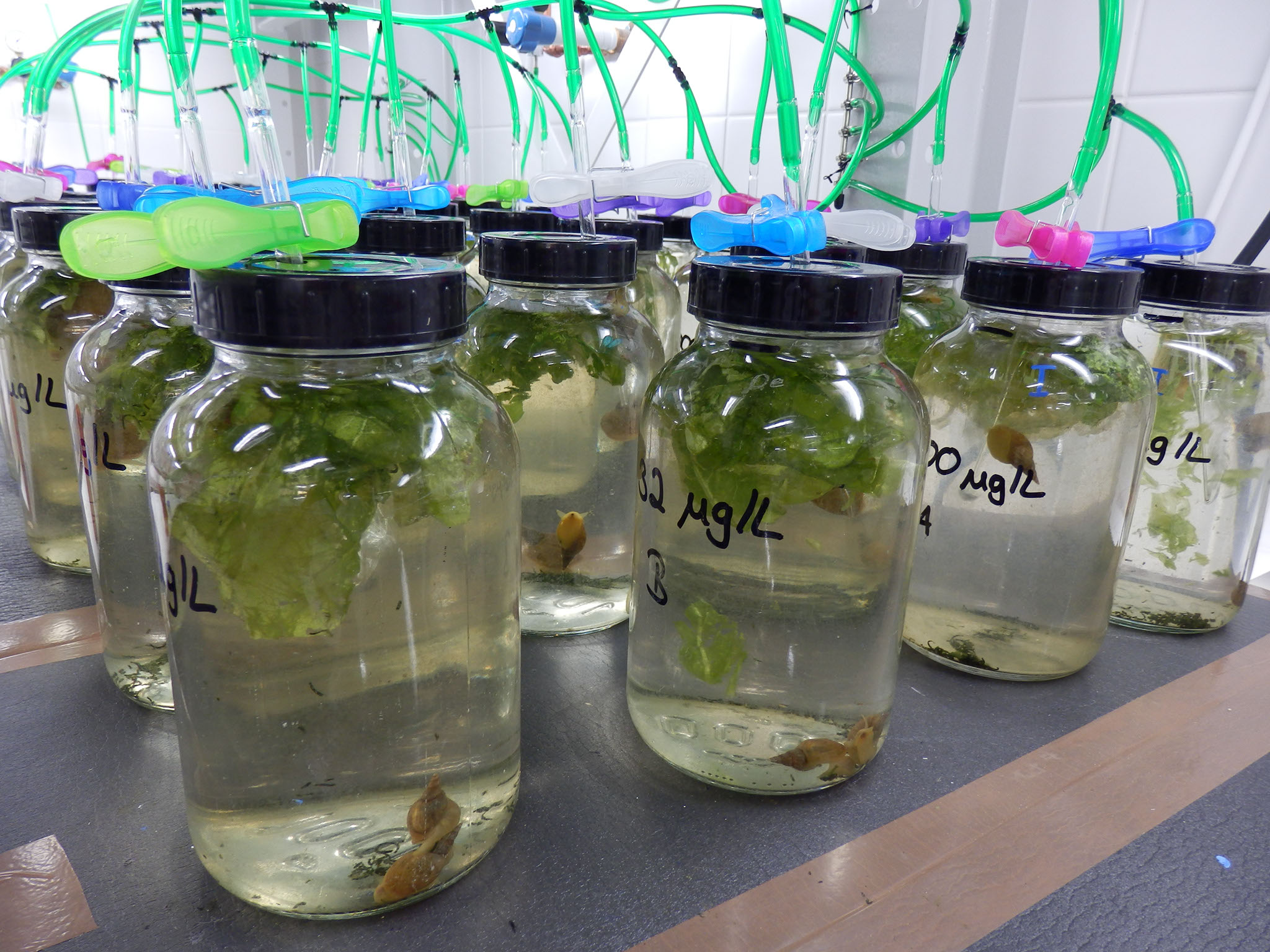

S14: Chemical Pollutants and Other Stressors: Drivers of Biodiversity and Functional Loss in Aquatic Systems[DE/EN]For many years, freshwater ecosystems have experienced a continuous decline in biodiversity and ecosystem services due to chemical pollution and other stressors, including climate change, habitat degradation, the invasion of non-native species, and the direct exploitation of natural resources. Despite scientific advancements, these drivers are often studied in isolation within separate subdisciplines. This Special Session invites presentations on a broad spectrum of experimental, field-based, and theoretical studies that integrate these topics. We particularly welcome contributions in ecotoxicology, ecology, modeling, AI-based approaches, and case studies that explore the consequences of chemical pollution at higher levels of biological organization, such as populations, communities, and ecosystems. Recognizing the complexity, multi-layered nature, and interconnectedness of these challenges, we emphasize the need for an interdisciplinary and transdisciplinary approach. Therefore, we also strongly encourage submissions that examine societal impacts and interactions through the lenses of economics, finance, law, and social sciences. Verantwortlich: Henner Hollert, Florencia Liquin, Francisco Sylvester S15: Plastik und assoziierte Chemikalien in Binnengewässern[DE/EN]Plastik wird zunehmend in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und in der Öffentlichkeit als Umweltproblem wahrgenommen. Plastik ist jedoch nicht ein einheitlicher Stoff, sondern besteht neben verschiedenen Polymertypen aus einer Vielzahl an anwendungsspezifischen Additiven (z. B. Weichmachern oder Flammschutzmitteln). Ein Augenmerk gilt dem Mikroplastik, das von Organismen aufgenommen werden kann, wegen seiner großen Oberfläche weitere Schadstoffe adsorbieren kann und damit möglicherweise negative Konsequenzen hat. Ein weiterer in Binnengewässern wenig betrachteter Aspekt ist die Nutzung von Makroplastik als Aufwuchsfläche und Transportmittel. Mögliche ökologische Wirkungen auf limnische Lebensgemeinschaften sind bisher aber unzureichend verstanden. Es ist unter anderem noch wenig darüber bekannt, wie aquatische Organismen auf Plastik und seine Additive oder angelagerten Schadstoffe reagieren, welche Effekte die Aufnahme von dieser auf die Physiologie von aquatischen Organismen haben und welche Auswirkungen in der Nahrungskette auftreten können. Die Session soll dazu beitragen, einen aktuellen Wissensaustausch zu den methodischen Untersuchungsansätzen, ökologischen Wirkungen von (Mikro)plastik sowie angelagerten Schadstoffen oder Additiven im limnischen Milieu zu ermöglichen und Ansätze für weitergehende Forschungen aufzuzeigen.―Plastic is increasingly perceived as an environmental problem in the scientific community and in the public. However, plastic is not a uniform material, but consists of various types of polymers and a variety of application-specific additives (e.g. plasticizers or flame retardants). Particular attention is paid to microplastics, which can be ingested by organisms and, due to their large surface area, can adsorb other pollutants, thus potentially having negative consequences. Another aspect which is understudied in freshwaters is the use of microplastic as a solid substratum or raft for organisms. Possible ecological effects on limnic communities are still insufficiently understood. Among other things, little is known about how aquatic organisms react to plastic and its additives or accumulated pollutants, what effects these absorptions have on the physiology of aquatic organisms and what effects can occur in the food chain. The session is intended to enable an exchange of knowledge on the methodological research approaches, ecological effects of (micro)plastics and accumulated pollutants or additives in the limnic environment and to show approaches for further research. Verantwortlich: Friederike Gabel, Katrin Wendt-Potthoff S16: Trockenphasen und Niedrigwasser – eine ökologische Herausforderung[DE/EN]Aktuelle Klimaprognosen zeigen für Deutschland, dass sich der bisher relativ ausgeglichene Wasserhaushalt zu einem eher unbeständigen, sich ggf. auch kurzfristig verändernden Wasserdargebot ändern wird. Besonders in den Sommermonaten führen Hitze- und Trockenperioden zu häufiger auftretenden und länger anhaltenden Niedrigwasserphasen bis hin zu einer intermittierenden Wasserführung oder einem Austrocknen von früher permanent wasserführenden Gewässern. Sinkende Wasserstände und Sauerstoffkonzentrationen im Wasser sowie steigende Temperaturen und Stoffkonzentrationen in den Gewässern sind die Folge mit Auswirkungen auf das gesamte Gewässerökosystem, insbesondere auf die aquatischen Organismen. Die auftretenden Veränderungen infolge des Klimawandels stellen sowohl die Gewässer als auch die Wasserwirtschaft vor große Herausforderungen. Es gilt zum einen die Gewässer und ihre biologische Vielfalt zu schützen, aber auch Strategien und Maßnahmen zur Unterstützung der Gewässer im Klimawandel zu entwickeln. Im Fokus der Special Sessions sollen die Forschungen und Entwicklung in diesem Spannungsfeld stehen.―According to current climate projections the previously balanced water budgets in Germany will become less predictable with possibly rapidly changing water availabilities. Especially during the summer months, heat waves and dry spells will occur more frequently, resulting in prolonged low water periods and hence in intermittent flow conditions or the drying up of previously perennial water bodies. Consequently, decreasing water levels and water oxygen concentrations as well as rising water temperatures, nutrient and pollutant concentrations impact the entire aquatic ecosystem, particularly the aquatic organisms. These changes present major challenges to both the aquatic ecosystem and water management. Protecting the aquatic ecosystem and its biological diversity, along with developing strategies, policies, and measures to support and safeguard aquatic ecosystems in the face of climate change, are challenges we must address. The focus of this special session is on the research and developments in this field. Verantwortlich: Antje Bierschenk, Mario Brauns S17: Ästuare – einzigartige Ökosysteme unter dem Einfluss vielfältiger Stressoren[DE/EN]Ästuare – die Übergangszonen zwischen Binnen- und Küstengewässern, Süß- und Meerwasser – sind hochkomplexe, einzigartige Ökosysteme, die kontinuierlich durch eine Vielzahl natürlicher Prozesse und menschliche Aktivitäten beeinflusst werden. Gezeitenbeeinflusste Ästuare weisen im Laufe des Tidezyklus erhebliche Veränderungen des Wasserstandes und des Salzgehalts auf und unterliegen aufgrund des Einflusses der Gezeiten auf die Dynamik von Sediment und Schwebstoffen gleichzeitig langfristigen morphologischen Veränderungen. Diese steuern auch die Bildung und (Neu-)Verteilung von Lebensraumtypen wie Watten oder Salzwiesen in den Ästuaren. Darüber hinaus haben der Oberwasserabfluss und die biologische Produktivität flussaufwärts einen erheblichen Einfluss auf die Ökosysteme der Ästuare. Die Biomasseproduktion kontrolliert beispielsweise die Höhe des organischen Eintrags in das Ästuar und spielt somit eine Schlüssel-rolle in der Sauerstoffdynamik im Ästuar. Seit Jahrhunderten werden Ästuare durch menschliche Aktivitäten wie Schifffahrt und Fischerei beeinflusst und sie gehören heute zu den am stärksten frequentierten Wasserstraßen der Welt, die den Zugang zu großen Seehäfen und Binnenwasserstraßen ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden und werden viele Flussmündungen ausgebaut, um immer größer werdenden Schiffen den Zugang zu den Seehäfen in den Ästuaren zu ermöglichen. Gleichzeitig haben Bevölkerungswachstum und Verstädterung den Raumbedarf für Wohnen, Industrie und Landwirtschaft erhöht, was zu Lasten der natürlichen Überschwemmungsgebiete und Naturräumen in den Ästuaren geht. Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf die Dynamik der Ästuare und die funktionalen Zusammenhänge der Ökosysteme aus. Zudem belasten indirekte Auswirkungen wie die Eutrophierung von Binnengewässern und der Klimawandel die Ökosysteme der Ästuare, da sie die Sauerstoffverhältnisse in den Ästuaren verschlechtern oder das Überflutungsrisiko durch den Anstieg des Meeresspiegels erhöhen können. Um der Komplexität von Ästuarsystemen und ihrer Bedeutung in einer stark anthropogen beeinflussten Umwelt angemessen Rechnung zu tragen, begrüßen wir Beiträge zu dieser Special Session, die sich mit Themen aus den aquatischen und terrestrischen Bereiches der Ästuare befassen – von der Morphologie bis zur Biogeochemie und Ökologie – und die auf unterschiedlichen methodischen Ansätzen – einschließlich, aber nicht beschränkt auf In-situ- oder Labormessungen sowie Fernerkundung oder Modellierung – beruhen.―Estuaries – the transition zones between inland and coastal waters, freshwater and seawater – constitute highly complex, unique environments continuously affected and modified by a multitude of natural processes and human interventions. Tidally affected estuaries exhibit significant changes in water levels and salinity over the tidal cycle, while at the same time experiencing long-term morphological changes due to the tidal influence on the dynamics of sediment and suspended matter. These morphological changes also control the formation and (re )distribution of habitat types, such as intertidal flats or saltmarshes, within the estuaries. In addition, river discharge and biological productivity in the river upstream significantly impact estuarine ecosystems, e.g., by controlling the amount of organic matter imported into the estuary, which in turn plays a key role in estuarine oxygen dynamics. For centuries, estuaries have been affected by human activities, such as shipping and fisheries, and today, they are among the most frequented waterways in the world providing access to large seaports and inland waterways. For this reason, many estuaries have been developed and are continuously maintained in order to allow access to estuarine ports for increasingly larger vessels. At the same time, population growth and urbanization have increased the spatial demand for housing, industries and agriculture at the expense of a reduction in natural estuarine flood plains and tidal habitats. This development directly affects estuarine dynamics and ecosystem functioning. In addition, indirect effects, such as eutrophication of inland waters and climate change, impose further stress on estuarine ecosystems as they may deteriorate estuarine oxygen conditions or increase flood risk due to sea level rise. To recognize the complexity of estuarine systems and their importance in a strongly anthropogenically affected environment, this special session welcomes contributions that address topics in the aquatic and terrestrial estuarine spheres – ranging from morphology to biogeochemistry and ecology – and using different methodological approaches including, but not limited to, in situ or laboratory measurements as well as remote sensing or modeling. Verantwortlich: Fabian Große, Kirstin Dähnke, Gesa Schulz, Joana Thiel

D. Monitoring, Methoden und Digitalisierung

S18: Frontiers in Freshwater Science[EN]The lesson that Alice in Wonderland holds for evolutionary theory applies equally to scientific disciplines. If species, according to the Red Queen hypothesis, must continually evolve to keep pace with changes and avoid extinction, so must disciplines to avoid marginalization. Freshwater science is certainly no exception. What is new on the horizon in in this field? What are the emerging topics that are expected to gain traction in the near future, whether driven by intellectual curiosity, advances in technology, including computational power, or the recognition of previously unknown environmental jeopardies? We invite to this session on Frontiers in Freshwater Science contributions that present new ideas, conceptual advances, novel approaches or technologies, or experimental, other empirical or theoretical studies relating to a frontier in freshwater science. Reviews and perspectives on emerging topics would be an excellent addition. Contributions that promise to improve understanding and prediction of patterns and processes in fresh waters are as welcome as studies addressing forward-looking conservation, restoration, policy or management issues. Responsible: Mark Gessner, Klement Tockner S19: Effektbasiertes Gewässermonitoring[DE/EN]Die stoffliche Belastung von (Fließ)-gewässern spielt eine zentrale Rolle bei der Ausbildung aquatischer Artengemeinschaften und führt letztlich neben weiteren Stressoren zu erheblichen Biodiversitätsverlusten in und an Gewässern. Die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) schreibt zur Erfassung des Gewässerzustands neben der ökologischen unter anderem die chemische Charakterisierung von Fließgewässern vor, was angesichts von europaweit mehr als 106.000 registrierten Stoffen nahezu unmöglich ist. Mit Hilfe chemischer Analysen können zudem nur solche Wasserinhaltsstoffe identifiziert und quantifiziert werden, nach denen auch gezielt gesucht wird. Das Monitoring im Rahmen der WRRL beschränkt sich derzeit auf eine geringe Anzahl sogenannter prioritärer Stoffe. Unbekannte Stoffe und ihre Metaboliten bzw. Transformationsprodukte werden dagegen häufig nicht erfasst. Im Gegensatz dazu bietet ein effektbasiertes Gewässermonitoring (EBM) mit habitatspezifischen, möglichst einheimischen Organismen und neuartigen In-vitro-Verfahren einen integrativen Ansatz, um eine für Gewässerorganismen schädliche Belastung aufzuzeigen. Dabei kann das EBM wichtige Beiträge liefen, um Eintragspfade und Verursacher von Verschmutzungen zu ermitteln und als screening tool dem chemischen Monitoring Hinweise geben, um an identifizierten Hot spots zielgerichtet chemische Analysen durchzuführen. In diesem Zusammenhang eignen sich Wirbellose und Fische hervorragend als Wirkungsindikatoren im Feld. Im Labor können In-vivo-Biotests mit aquatischen Organismen Informationen über mögliche ökotoxikologische Wirkungen auf Organismen im Gewässer geben. In-vitro-Verfahren im Labor erlauben einen hohen Probendurchsatz für ein zeitlich und räumlich höher aufgelöstes Monitoring. Insgesamt stehen zahlreiche, z.T. bereits standardisierte Verfahren zur Verfügung. Allerdings existiert bis jetzt noch kein von Expertinnen und Experten abgestimmtes Gesamtkonzept zur Erfassung von stofflichen Wirkungen. In dieser Vortragsreihe sollen Forschungsergebnisse vorgestellt und Möglichkeiten des Transfers bzw. der Etablierung des effektbasierten Gewässermonitorings in der routinemäßigen, wasserwirtschaftlichen Praxis diskutiert werden.―Chemical pollution of (running) waters plays a central role in the development of aquatic species communities and ultimately leads to considerable biodiversity losses in and around water bodies. The Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD) prescribes the chemical characterization of watercourses in addition to the ecological characterization, which is almost impossible in view of more than 106,000 substances registered throughout Europe. Moreover, chemical analyses can only be used to identify and quantify those chemicals that are specifically sought. Monitoring under the WFD is currently limited to a small number of so-called priority substances. Unknown substances and their metabolites or transformation products are often not recorded. In contrast, effect-based monitoring (EBM) with habitat-specific, preferably native organisms and novel in-vitro methods offers an integrative approach to identify pollution that is harmful to aquatic organisms. EBM can make important contributions to determine entry paths and sources of pollution and, as a screening tool, provide chemical monitoring with information for carrying out targeted chemical analyses at identified hot spots. In this context, invertebrates and fish are ideally suited as indicators in the field. In the laboratory, in-vivo bioassays with aquatic organisms can provide information on possible ecotoxicological effects on organisms in water bodies. In-vitro methods in the laboratory allow a high sample throughput for monitoring with a higher temporal and spatial resolution. Overall, numerous methods are available, some of which are already standardized. However, there is currently no overall concept agreed by experts for recording the effects of chemicals. In this series of lectures, research results will be presented and possibilities for the transfer and establishment of effect-based water monitoring in routine water management practice will be discussed. Verantwortlich: Cornelia Kienle, Matthias Oetken S20: Genetische Verfahren im biologischen Gewässermonitoring[DE/EN]Die genetische Analyse von Umweltproben, insbesondere das Umwelt-DNA (eDNA) Metabarcoding, revolutioniert das Gewässermonitoring. Mit den Methoden können schnell und nicht-invasive Erfassung der Biodiversität in aquatischen Ökosystemen durchgeführt werden. Diese Methoden eröffnen neue Möglichkeiten für das Monitoring limnischer Lebensgemeinschaften, das frühzeitige Erkennen invasiver Arten sowie die Bewertung ökologischer Veränderungen im Kontext gesetzlicher Regelwerke. Trotz der vielversprechenden Potenziale bestehen jedoch noch immer Herausforderungen hinsichtlich Reproduzierbarkeit und Interpretation der Daten. Technische Aspekte wie DNA-Abbau, Kontamination, unvollständige Referenzdatenbanken oder die Unterscheidung von DNA-Spuren lebender vs. toter Organismen stellen insbesondere die Praxis vor Herausforderungen. Zudem sind regulatorische Akzeptanz und Integration in bestehende Monitoringprogramme zentrale Diskussionspunkte. Diese Session bringt Expertinnen und Experten aus Forschung und Praxis zusammen, um aktuelle Entwicklungen, Fallstudien und offene Fragen zu beleuchten. Anhand konkreter Anwendungen aus der Gewässerökologie werden Chancen und Limitationen der genetischen Methoden aufgezeigt sowie Impulse für die Weiterentwicklung und Implementierung genetischer Ansätze im Umweltmonitoring gegeben. Verantwortlich: Florian Leese S21: Fernerkundung im Gewässermonitoring[DE/EN]Fernerkundungs-Daten können im Monitoring von Oberflächengewässern hilfreich sein. Aus den optischen Messdaten, z.B. der Sentinel- oder Landsat-Satelliten, aber auch aus Daten, die durch entsprechend konstruierte Drohnen und Flugzeuge aufgenommen werden, lassen sich Aussagen bezüglich der Wassergüte treffen. Chlorophyll, Sichttiefe, Trübung oder Cyanobakterien bzw. das Auftreten von potentiell gesundheitsgefährdenden Cyanobakterienblüten, aber auch Makrophytenfelder und Uferhabitate von Gewässern können hochgenau und georeferenziert erfasst werden. Die Ausgestaltung der Messprogramme im behördlichen Monitoring wird wesentlich von nationalen und internationalen Rechtsvorschriften vorgegeben, insbesondere von der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der Europäischen Union. Die Nutzung von Fernerkundungs-Daten wird hier nicht explizit erwähnt, aber auch nicht ausgeschlossen und in einzelnen Staaten der EU (Finnland) auch schon extensiv für diesen Zweck genutzt. Satellitendaten zu integrieren, hat den Vorteil, dass die Satelliten mehr oder weniger regelmäßig und flächendeckend Informationen liefern und das klassische Monitoring sinnvoll ergänzen und deutlich erweitern können, und dass man auch in die vergangenen Jahrzehnte zurückschauen kann. Die Erfassung von Wasserqualität über Fernerkundung ist umso produktiver, je länger die Datenreihen der über Satelliten aufgenommen Daten werden. So kann z. B. auch nach „break points“ in der Vergangenheit geschaut werden. Gleichzeitig kann durch Fernerkundung eine viel höhere Anzahl von Gewässern in viel höherer zeitlicher und räumlicher Dichte erfasst werden, als es in situ möglich wäre. Eine Chance liegt in der Nutzung von Daten von verschiedenen Satelliten, Flugzeugen und Drohnen, die sich in räumlicher, zeitlicher, und spektraler Auflösung unterscheiden. In dieser Session möchten wir neue Ergebnisse und deren Anwendbarkeit im Gewässerqualitäts-Monitoring zusammenfassen.―Remote sensing data can assist in surface water monitoring. From the optical data that are provided by e.g. Sentinel or Landsat satellites, but also from data that are required by specifically constructed airplanes and drones, we can derive estimates regarding the water quality. Chlorophyll, Secchi depth, turbidity, or cyanobacteria, or the appearance of potentially health-impeding cyanobacteria blooms, as well as macrophyte meadows and riparian habitats can be mapped highly precisely geo-referenced. The measuring programmes according to water authority monitoring requirements are derived from national and international legislation, particularly the water framework directive (WFD) of the European Union. Using remote sensing data is not mentioned explicitly, but also not excluded, and is already carried out extensively by e.g. Finland. To integrate satellite data has the advantage that satellites deliver information more or less regularly and spatially extensively and that they can thus complement and extend classical monitoring methodologies, which also enables a review of previous decades. Evaluating water quality via remote sensing is all the more productive, the longer the data series from satellites become. This enables also e.g. to check for break points in the past. At the same time, remote sensing enables checking a larger number of water bodies in a higher temporal and spatial resolution than would be possible by in situ sampling. An opportunity lies in using data from different satellites, airplanes, and drones which differ in their spatial, temporal, and spectral resolution. In this session we want to collate recent results and their applicability in water quality monitoring. Verantwortlich: Susanne I. Schmidt, Björn Baschek, Tobias Brehm, Natascha Oppelt, Thomas Wolf, Karsten Rinke S22: Digital Limnology – New trends in freshwater remote sensing, data processing and ecological modelling[DE/EN]Research of freshwater ecosystems is experiencing an increasing level of digitization regarding efficient data harvesting and processing pipelines across disciplines, opening new avenues in ecological modelling and the assessment of freshwater ecosystems in general. Recent developments include e.g. new remote sensing products, big data, software, computational platforms and digital twins tailored towards freshwater ecosystems that facilitate modelling at high spatial and temporal resolution. In addition, new modelling methods such as the hybridization of data driven and mechanistic approaches, as well as the development of atmospheric corrections and remote sensing algorithms tailored for inland waters, have the high potential to improve predictive performance and support our understanding of e.g. global-change impacts on freshwater biodiversity. This session welcomes contributions focusing on developments but also on applications across disciplines, with the aim to facilitate exchange between researchers working at the interface of digital limnology. Responsible: Sami Domisch, Igor Ogashawara, Nele Schuwirth

E. Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Perspektiven und interdisziplinäre Diskussionen

S23: River Culture[EN]Evidence-based arguments alone, to take action in favour of nature, have not yielded the desired success in bending the curve of freshwater biodiversity decline. Social and cultural connectivities of the people with “their” river and its natural flow regime are important motivations for action-taking. Historical interaction with rivers and cultural artifacts are evidence of long-term engagement of humans with waterbodies. RIVER CULTURE includes the diverse cultural emanations and social practices that arise from the way of living with the river and learning from the river. It includes tangible, resource-oriented behaviours (such as fisheries or drawdown agriculture), shipping and urban living, as well as intangible features such as the senses of place and time, spiritual relationships and health. Over time, the diversification of human-river relationships has given rise to spatiotemporally dynamic and diverse activities (River Culture Actions), along with a mosaic of value-scapes shaped by the individual interests of societal groups, especially in cities. The industrial revolution with its use of rivers as sewage canals and energy generators has led to the decline of biodiversity and ecosystem integrity. As a result the cultural diversity has also been shrinking in the past centuries, with an intergenerational disruption of river-connected, traditional activities and a lack of new value-based practices. This workshop invites contributions that present work on biocultural diversity, hydrology-adaptive traits in humans and non-human biota, on drivers for diversification or decline of these features, and specifically on how to protect, transform, re-discover, invent and finally engage cultural connectivity as a driver of motivation for conservation, restauration and sustainable management of riverscapes and their natural and cultural settings. Positive examples of that could be transformed or transferred from one region to another are specifically welcome.Further reading: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382775, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1642359315000762, https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geoj.12476 Verantwortlich: Karl Matthias Wantzen, Carola Hein S24: Quantifizierung von Ökosystem-Dienstleistungen in Binnengewässern unter globaler Erwärmung[DE/EN]Ökosystem-Dienstleistungen beziehen Effekte von Interaktionen qualitativ und quantitativ auf den Menschen, wodurch Schutz und das Management von Ökosystemen eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Tragweite erhalten. Die Quantifizierung von Ökosystemdienstleistungen, wie von z. B. Costanza et al. (1997) durchgeführt, stellt eine große Herausforderung dar. Häufig werden hierzu Daten im Labor bzw. kleinskalig im Freiland erhoben, um dann auf größeren Skalen Ökosystemdienstleistungen zu berechnen, beziehungsweise zu modellieren. Eine noch größere Herausforderung ist eine Prognose der Entwicklung solcher „Dienstleistungen“ in die Zukunft, die nur über Modellierung möglich ist. Der Bedarf nach solchen Prognosen wird wahrscheinlich aufgrund des höheren und diverseren Nutzungsdrucks von Landschaften und aufgrund des Klimawandels zunehmen. Es stellt sich die Frage, wie Ökosystemdienstleistungen vor Ort quantifiziert werden, und welche Berechnungen und Modelle für die Skalierung und Prognose von Ökosystemdienstleistungen von Binnengewässern angewandt werden: Sollten dieselben Methoden wie für andere Ökosystemuntersuchungen und -modellierungen angewandt werden? Gibt es Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die speziell auf Dienstleistungs-Modelle und Messungen in Binnengewässern zugeschnitten werden müssen? Mit dieser Session streben wir einen Austausch zum Stand der Methoden und konkreter Beispiele aus der Limnologie zur Quantifizierung von Ökosystemdienstleistungen an.―Ecosystem services qualitatively and quantitatively reflect the effects of interactions on humans, giving ecosystem protection and management economic and societal significance. Quantifying ecosystem services, as done e.g. by Costanza et al. (1997), remains a major challenge, as data are often collected in laboratories or at small scales in the field and then upscaled to larger scales. An even greater challenge is predicting the future development of these “services,” which is only possible through modeling. The demand for such predictions will likely increase due to growing and more diverse land use pressures and climate change. This raises the question of how ecosystem services can be quantified on-site and which calculations and models are applied for scaling and forecasting ecosystem services in inland waters: Should the same methods be used as in other ecosystem studies and modeling approaches? Are there specific requirements and framework conditions tailored to service-oriented models? This session aims to facilitate an exchange on the state of methodologies and concrete examples from limnology for quantifying ecosystem services. Verantwortlich: Susanne I. Schmidt, Julia Pasqualini, Daniel Graeber S25: Building Bridges and Networks for Early Career Limnologists[DE/EN]Engaging early career scientists is essential to foster the future of limnological research. This session, co-organized with the International Society of Limnology (SIL), is intended to provide a dedicated platform for researchers at early career stages to present their work on inland waters in an interactive format consisting of poster exhibits accompanied by organized 5 min presentations. The aim is to connect to and support early career limnologists of diverse backgrounds and origins to enhance their visibility and integration into the German-speaking limnological community. The combination of visual and oral presentations coupled with a direct exchange offers the presenters an opportunity to highlight their findings while receiving direct feedback from a diverse audience. The session aims to create an inclusive environment, promoting exchange amongst predoctoral, doctoral and early postdoctoral scientists. Participation of non-German speaking early-career limnologists is particularly encouraged. With topics covering the breadth of limnology, from aquatic ecology, biogeochemistry and physics to pollution impacts and biodiversity dynamics and conservation in rivers, lakes, wetlands and groundwater, the session encourages interdisciplinary discussions and networking. The interactive format is to facilitate effective knowledge exchange, constructive feedback, and future collaborations that are essential for advancing limnology and fostering a vibrant scientific community. We encourage early career scientists to step forward and lead the session, either independently or with the support of the listed session conveners, Germany’s Ambassadors of SIL. Verantwortlich: Maria Stockenreiter, Mark Gessner, Maren Striebel

Bei unseren Veranstaltungen bitten wir Sie, ein Namensschild zu tragen. Darüber hinaus ist es möglich, dass die von uns organisierten Veranstaltungen fotografiert oder gefilmt werden, dass die Presse anwesend ist, dass Vorträge über Zoom oder andere Software übertragen werden, dass Videokonferenzen oder Live-Streaming mit oder ohne Aufzeichnung stattfinden. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage und vor Ort bei der Veranstaltung.